長年のキャリアで培ってきたあなたの知恵と経験は、組織にとってかけがえのない財産であり、それは何物にも代えがたい強みです。

しかし、時代とともに人間関係のあり方も、そしてそこで求められるスキルも大きく変化していることを日々感じながら戸惑っていませんか?

かつての「常識」や、暗黙の了解に頼ったコミュニケーションは、もはや通用しない場面が増えてきました。

新しい世代が台頭し、働き方や価値観が多様化する中で、これまでのやり方を見直すことは、決してあなたの経験を否定することではありません。

むしろ、これまでの財産を活かしながら、より軽やかに、心地よくこれからのキャリアを進めていくための、重要なアップデートなのです。

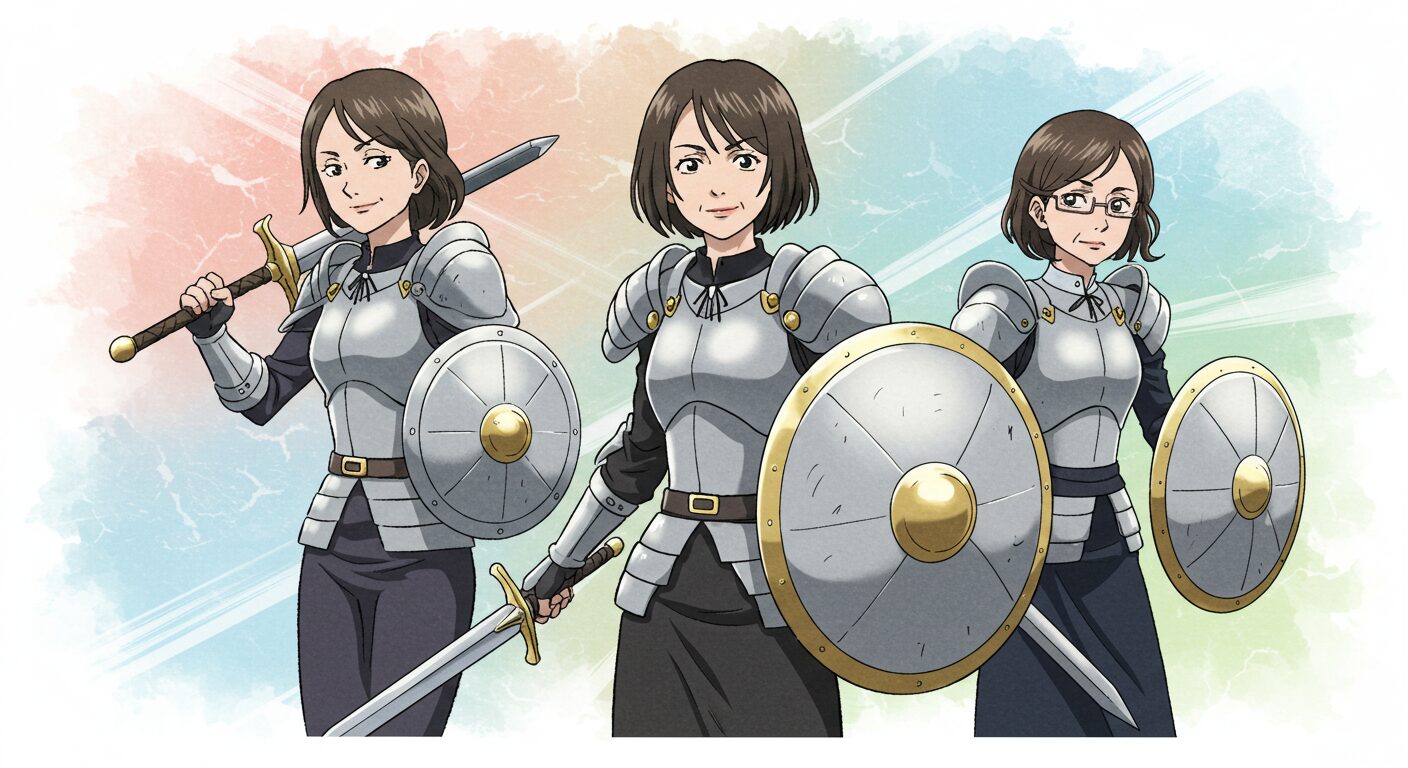

この記事では、そのための新しいコミュニケーションの形と、心のあり方を3つの武器として掘り下げていきます。

武器1:【「言わなくてもわかる」を捨てる】

かつての日本社会では、多くを語らずとも互いの意図を察する「阿吽の呼吸」が美徳とされ、それが当たり前だと思っている方も多いと思います。

しかし、デジタルネイティブ世代の若者にとって、明確な言葉での指示やフィードバックが前提であり、彼らの働き方や考え方は、これまでの世代とは大きく異なります。

つまり、彼らは「察する」というコミュニケーションよりも、「なぜそうするのか」という背景や目的を明確に理解することを重視する傾向があるのです。

そのため、曖昧な指示や言葉足らずなやり取りは、単なるミスコミュニケーションに留まらず、仕事の進行を妨げ、不要な誤解や不信感を生む原因となります。

例えば、「いい感じにやっておいて」という指示は、受け手によっては「何を求めているのか分からない」という不安や不満につながり、結果的に手戻りや時間のロスを引き起こす可能性があります。

事実、現在では「言わなくてもわかる」という考えは、もはや組織全体の生産性を低下させるリスクすら持っているのです。

多様なバックグラウンドを持つメンバーが協業する現代において、言語化し、共有するというプロセスこそが、チームワークと信頼関係を築くための第一歩となります。

この意識の転換が、40代・50代のあなたが円滑な人間関係を築く上で、最も本質的な変化をもたらします。

【「言わなくてもわかる」を捨てる】ための具体的にとるべき行動とは

1.指示は具体的に、そして簡潔に

「いい感じにやっておいて」「後でよろしくね」といった曖昧な表現は避けましょう。

相手に期待する成果物や期日、進め方を具体的に伝えます。

たとえば、単に「この資料をまとめておいて」と伝えるのではなく、「来週の火曜日までに、このプロジェクトのこれまでのデータ分析結果を、A4用紙1枚に要点をまとめておいてほしい」のように、具体的なフォーマットや期限、目的を添えて指示することで、相手は迷うことなく作業に着手できます。

2.感情的にならず、事実ベースで話す

相手の行動や発言について意見を伝える際は、「〜という事実があったので、このように進めてほしい」のように、客観的な事実に基づいたコミュニケーションを心がけましょう。

たとえば、後輩の報告書に不備があった場合、「どうしてこんなに雑なの?」と感情的に詰めるのではなく、「この部分のデータが抜けているので、もう一度確認してほしい」と具体的に指摘することで、相手は感情的な反発をすることなく、改善点に集中できます。

事実に基づいた指摘は、相手の成長を促す建設的なフィードバックになります。

3.質問を恐れない

相手の言葉が理解できない場合は、臆さずに「〜ということでしょうか?」と確認しましょう。

これは無能さを示すのではなく、むしろプロフェッショナルな姿勢です。

特に、ITツールや新しい業務プロセスについて若い世代から教わる際は、知らないことを素直に認め、「この操作は、具体的にどうやるの?」と積極的に質問することで、相手は「この人はちゃんと話を聞いてくれる」と感じ、信頼関係が深まります。

質問は、自分が理解しているかを確認するだけでなく、相手の専門性を尊重する姿勢を示すことにも繋がります。

【「言わなくてもわかる」を捨てる】を職場が求める理由

1.業務の効率化と生産性向上

指示やフィードバックが明確になることで、手戻りが大幅に削減され、業務がスムーズに進みます。

具体的には、プロジェクトの方向性やタスクのゴールが全員に共有されるため、個々のメンバーが迷うことなく、自律的に動けるようになります。

これにより、会議や確認作業にかかる時間も減り、組織全体の生産性が飛躍的に向上します。

これは、現代のスピードが重視されるビジネス環境において、企業が競争力を維持するために不可欠な要素です。

2.信頼関係の構築と心理的安全性

曖昧な表現を排除し、明確なコミュニケーションを心がけることは、相手に「この人は何を言いたいのかがすぐにわかる」「安心して仕事ができる」という信頼感を与えます。

この信頼は、職場における心理的安全性(Psychological Safety)を高める上で極めて重要です。

心理的安全性が高いチームでは、メンバーは「こんなことを言ったら否定されるのではないか」「質問したら無能だと思われるのではないか」といった不安を感じることなく、自由に意見を述べたり、質問をしたり、ミスを報告したりすることができます。

これにより、チーム内の連携が強化され、創造性や問題解決能力も向上し、より活気のある職場環境が生まれます。

【「言わなくてもわかる」を捨てる】ことで期待できる効果

1.自分自身のストレス軽減

「言わなくてもわかる」という期待を手放すことで、相手の行動に一喜一憂することが減り、精神的な負担が軽くなります。

具体的に期待する成果を言葉で伝え、それが達成されれば良し、達成されなければ改善点を明確に伝えるというシンプルな関係性にシフトできます。

これにより、「なぜわかってくれないの」という無言のプレッシャーやフラストレーションから解放され、自身の業務に集中できる健全な心の状態を保つことができます。

2.部下の自律性向上

指示が明確になることで、後輩や部下は「何をすべきか」が明確になり、自ら考えて行動できるようになります。

これは、ただ指示を待つだけの「指示待ち人間」を育てるのではなく、自分で判断し、責任を持って行動できる「自律型人材」を育成することに繋がります。

たとえば、明確なゴールを提示された後輩は、「このゴールを達成するためには、どの情報が必要か」「どのツールを使えば効率的か」といった思考を巡らせるようになります。

このような経験の積み重ねが、彼らの成長を促し、将来的に組織を牽引する人材へと育てる土壌となります。

【「言わなくてもわかる」を捨てる】と心理効果との関連

明確化の法則とフィードバック効果という2つの心理的原則に強く関連しています。

・明確化の法則(Principle of Clarity)

人間は、曖昧な情報よりも明確な情報に対して、より迅速かつ正確に行動する傾向があります。

指示や期待が明確であるほど、認知的な負荷が減り、迷いや不安なくタスクに集中できるという心理効果です。

「言わなくてもわかる」という考え方は、この法則に逆行します。

曖昧な指示は、受け手の脳に「何をすればいいのか?」という疑問を発生させ、余計なエネルギーを消費させます。

具体的な指示は、タスクのゴールを明確にし、脳が効率的に解決策を導き出す手助けとなります。

・フィードバック効果(Feedback Effect)

人は、自分の行動に対する結果や評価を知ることで、行動の改善や学習を促されます。

建設的なフィードバックは、自己成長の機会として捉えられ、モチベーション向上に繋がります。

後輩への事実ベースのフィードバックは、彼らにとって貴重な学習機会となります。

「雑だ」という感情的な評価ではなく、「この部分のデータが抜けている」という具体的なフィードバックは、彼らが次回以降に何を改善すれば良いのかを明確にします。

これにより、後輩は自己成長を感じ、仕事に対するやりがいをより強く持つようになります。

武器2:【頼る力、任せる力を身につける】

あなたはプレイヤーからマネージャー、メンターへと役割が変化する時期にあります。

これまでのキャリアで、あなたは多くの業務を一人でこなし、高いパフォーマンスを発揮してきたでしょう。

しかし、いつまでもすべてを自分で抱え込んでしまうと、自身の業務負荷が増えるだけでなく、後輩の成長機会を奪い、組織の活力を削いでしまうことにもなりかねません。

現代の組織は、個々の能力だけでなく、チーム全体の総合力で成果を出すことが求められています。

あなたが後輩に仕事を任せることは、単なる業務分担ではなく、彼らの能力を信じ、成長を促すための投資です。

後輩が小さな成功を積み重ねることで、彼らは自信をつけ、より大きな責任を担えるようになります。

それは結果として、あなたのマネジメント負担を軽減し、より戦略的な業務や、あなたのスキルを活かせる重要な仕事に集中する時間を生み出します。

また、後輩に頼ることは、あなたの「弱さ」を見せることではありません。

むしろ、自分一人で全てを解決しようとせず、チームの力を最大限に引き出すことができる、真のリーダーシップを示す行動です。

【頼る力、任せる力を身につける】ための具体的にとるべき行動とは

1.「丸投げ」と「任せる」の違いを理解する

丸投げは、目的や背景を伝えずにタスクだけを渡す行為です。これでは相手は意図を理解できず、不満やモチベーション低下につながります。

任せるとは、タスクの目的と期待する成果を明確に伝え、困ったときに相談できる体制を整えることです。

たとえば、資料作成を任せる場合、「この会議でAという結論を出すために、Bのデータを分析した資料を作ってほしい。進める中で不明点があればいつでも相談してね」のように伝えます。

2.権限と責任のセットで渡す

単純作業だけでなく、一部の決定権や裁量も任せることで、相手は「自分の仕事だ」と主体的に感じ、仕事にやりがいを感じるようになります。

たとえば、チーム内ミーティングのアジェンダ作成を任せる場合、単に「アジェンダを作って」と伝えるのではなく、「ミーティングの目的はチームの課題を洗い出すことだから、アジェンダ構成は君に任せるよ」と伝えることで、相手はより深く関与しようとします。

3.感謝の気持ちを伝える

頼みごとが成功したときはもちろん、たとえ失敗したとしても、挑戦してくれたことに対して「ありがとう」と感謝を伝えましょう。

特に失敗した際には、「今回の経験から何を学べたか」を一緒に考えることで、ネガティブな経験を成長の機会に変えることができます。

あなたの感謝の言葉が、後輩の次への挑戦を後押しする大きな原動力となります。

【頼る力、任せる力を身につける】を職場が求める理由

1.チームの生産性向上

チームに仕事を任せることで、一人ひとりが主体的に考え、行動するようになり、結果的にチーム全体のパフォーマンスが最大化されます。

これは、マネージャーや先輩がボトルネックとなることなく、複数のタスクが並行して進むようになるため、プロジェクト全体の進行が加速することを意味します。

たとえば、あなたがすべての資料の最終チェックを一人で担当していた場合、業務があなたのところで停滞しがちです。

しかし、後輩にチェックの一部を任せ、フィードバックする体制を整えることで、チェック作業が分散され、より早く、より質の高い資料が完成します。

2.次世代のリーダー育成

後輩や部下に仕事を任せることは、彼らが将来的に組織を支える人材へと育つための重要な教育の場となります。

権限と責任をセットで与えることで、彼らは「自分の仕事」というオーナーシップを持って業務に取り組み、問題解決能力や判断力を養うことができます。

例えば、新しいツールの導入検討を後輩に任せるとします。

単に「調べて」と伝えるのではなく、「チームの効率を上げるために、新しいチャットツールを検討してほしい。君が一番使いやすそうなものを、理由も添えて提案してくれ」と依頼することで、彼らはリサーチ力だけでなく、チームの課題を解決する視点を養うことができます。

【頼る力、任せる力を身につける】ことで期待できる効果

1.自身の業務負荷軽減

頼ることで、これまで一人で抱え込んでいた業務から解放され、より戦略的で、あなたの経験が活きる重要な業務や自己研鑽に集中する時間を確保できます。

これは、ワークライフバランスを改善し、長期的なキャリア形成において不可欠な要素です。

2.信頼関係の深化

頼られることは、相手にとって「自分が必要とされている」という自己肯定感につながります。

あなたが後輩の能力を信じて仕事を任せる姿勢は、彼らにとって大きな自信となり、あなたへの信頼を深めます。

また、あなたが困った時に素直に頼ることで、「お互い様」という健全な信頼関係が築かれ、チーム全体の協力体制が強化されます。

【頼る力、任せる力を身につける】と心理効果との関連

この武器は、ソーシャル・コンピタンスとバンドワゴン効果という心理的原則に基づいて効果を発揮します。

ソーシャル・ピタンス(Social Competence)

人間は、他者との協力を通じて、自分の能力を最大限に発揮できる社会的知能を持っています。

自分の弱さや限界を認め、他者に助けを求めることは、このソーシャル・コンピタンスが高いことの表れです。

後輩に仕事を任せることは、あなたが彼らの能力を信頼しているというメッセージを伝えます。

これにより、後輩は「この先輩は自分の能力を認めてくれている」と感じ、自己肯定感が高まります。

あなたが助けを求めることで、彼らは「先輩も完璧ではない、自分も助けてあげられる」と感じ、対等で健全な協力関係が生まれます。

バンドワゴン効果(Bandwagon Effect)

多くの人が支持しているものや、参加している行動に対して、人は無意識に同調する傾向があります。

リーダーが率先して協力を求めたり、権限委譲を行ったりすることで、チーム全体に協力的な文化が広がりやすくなります。

あなたが後輩に仕事を任せることで、チームメンバーは「自分たちも任される可能性がある」と感じ、自律的に行動しようとするようになります。

また、あなたが頼る姿を見せることで、「困った時は助けを求めればいい」というチーム文化が醸成され、互いに協力し合うことが当たり前になります。

武器3:【仕事とプライベートの線引きを明確にする】

職場の人間関係をプライベートの友人関係と同じように考えてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

ハラスメントに対する意識が高まっている現代において、適度な距離感は自分自身と相手を守るための重要なスキルです。

親しい関係を築こうとプライベートに深入りしすぎると、相手は「どこまで話せばいいのか」「拒否したら関係が悪くなるのではないか」と戸惑うことがあります。

また、世代間での価値観の違いから、当たり前だと思っていたことがハラスメントと見なされるリスクも増えています。

たとえば、過去の恋愛経験や結婚の有無、子育ての状況などを安易に尋ねることは、相手にとってはデリケートな問題であり、不快感を与えてしまう可能性があります。

仕事は、あくまでもプロフェッショナルな成果を出すための場であり、友情を築くための場ではありません。

この線引きを明確にすることで、互いに不必要な干渉を避け、仕事に集中できる環境を整えることができます。

それは、結果的に自分自身のストレスを軽減し、より高いパフォーマンスを発揮することに繋がります。

【仕事とプライベートの線引きを明確にする】ための具体的にとるべき行動とは

1.立ち話は世間話程度に

相手のプライベートな話題には深入りしすぎず、天候や趣味、週末に見た映画など、当たり障りのない会話に留めましょう。

「この話は仕事とは関係ないな」と感じたら、深掘りをしないことが鉄則です。

もし相手がプライベートな話を切り出してきた場合も、「へぇ、そうなんですね」といった相槌に留め、必要以上に質問を重ねないように配慮しましょう。

2.相手のプライベートは詮索しない

結婚や子どもの有無、休日の過ごし方、政治や宗教観など、プライベートな情報は相手が話すまで待つ姿勢が大切です。

特に、チームメンバーや部下に対しては、相手が「上司に聞かれたから答えなければいけない」というプレッシャーを感じる可能性があるため、より一層の配慮が必要です。

相手の人生観や家族構成について、必要以上に踏み込むことは避けましょう。

3.SNSのつながりは慎重に

会社の同僚とプライベートなSNSでつながる際は、相手が望んでいるかを確認し、仕事とプライベートの投稿を混同しないようにしましょう。

特に、管理職の立場にある場合、部下からのフォローリクエストは、承認することで相手に不必要な気を使わせてしまう可能性があります。

もしつながる場合でも、投稿内容に注意を払い、業務とは無関係な愚痴やプライベートの過度な露出は避け、プロフェッショナルとしての振る舞いを保つことが重要です。

【仕事とプライベートの線引きを明確にする】を職場が求める理由

1.プロフェッショナルな関係性の維持

互いの仕事ぶりを尊重する、健全な関係を築くことができます。

これは、感情的なしがらみなく、公平な評価やフィードバックを行う上でも不可欠です。

2.ハラスメントリスクの回避

相手の領域に踏み込みすぎないことで、無用なトラブルやハラスメントと見なされるリスクを減らします。これは、あなた自身を守ることにも繋がります。

【仕事とプライベートの線引きを明確にする】ことで期待できる効果

1.ストレスの軽減

プライベートな悩みを共有することで生じる、不必要なストレスから解放されます。

仕事以外の人間関係にエネルギーを注ぐことで、仕事のストレスを軽減し、心の健康を保つことができます。

2.仕事への集中力向上

健全な距離感は、仕事への集中力を高め、パフォーマンスの向上に繋がります。

プライベートな人間関係の摩擦を職場に持ち込まないことで、目の前の業務に専念できる環境が整います。

【仕事とプライベートの線引きを明確にする】と心理効果との関連

パーソナルスペースの確保と境界線理論という心理的原則に支えられています。

パーソナルスペースの確保(Personal Space)

人は、物理的・心理的な距離を保つことで、安心感や心の安定を維持します。

必要以上に心理的な距離を縮めようとすると、相手は不快感や警戒心を抱き、かえって関係性が悪化する可能性があります。

職場における適度な距離感は、このパーソナルスペースを尊重することに他なりません。

プライベートな話題に深入りせず、仕事上のプロフェッショナルな関係に留めることは、相手の心理的な安全を確保し、心地よい関係を維持するために不可欠です。

境界線理論(Boundary Theory)

個人の生活には、仕事とプライベートという明確な「境界線」が存在します。

この境界線をどのように管理するか(柔軟にするか、硬く保つか)は、個人のストレスや満足度に影響を与えます。

職場での人間関係をプライベートの友人関係と同じように考えてしまうと、仕事とプライベートの境界線が曖昧になります。

これにより、仕事のストレスがプライベートにまで持ち込まれたり、プライベートでのトラブルが仕事に影響を与えたりするリスクが高まります。

明確な線引きは、仕事のストレスを職場に留め、プライベートで心をリフレッシュするための重要な手段となります。

これらの心理効果を理解することで、なぜこれらのポイントが効果的なのかをより深く納得していただけると思います。

単なるテクニックとしてではなく、人々の心の動きを理解した上で実践することで、あなたの人間関係はより円滑で、豊かなものになるでしょう。

日本人女性特有の心の揺らぎと対策:具体的な場面と心理的アプローチ

日本人女性、特に40代・50代は、周囲の期待に応えようとする文化的背景や、自身のキャリアと家庭生活のバランスに起因する複雑な感情を抱えがちです。

これにより、職場で特定の状況に直面した際に、心理的な揺らぎや不安定性を感じることがあります。

ここでは、そうした場面の例と、それを乗り越えるための具体的な対策を心理学的視点から解説します。

1:後輩の意見が受け入れられないとき

長年の経験から「こうあるべきだ」という確信があるにも関わらず、新しい視点を持つ若手から異なる意見が出された際、「自分の経験は否定されているのではないか」「もう時代遅れなのか」といった不安を感じることがあります。

これは、自己肯定感の低下や、アイデンティティの危機(Identity Crisis)に陥るリスクを伴います。

対策と心理的アプローチ

この心の揺らぎを乗り越えるためには、まず「自分の価値は、過去の経験や知識だけではない」と認識することが重要です。

・客観的評価の導入

後輩の意見を「自分の否定」として捉えるのではなく、「新しい選択肢」として客観的に評価しましょう。

その意見が合理的であるか、実現可能か、メリット・デメリットは何かを冷静に分析します。

・対話の促進

「なぜそのように考えるの?」と、後輩の意見の背景にあるロジックを尋ねることで、彼らの視点を理解しようと努めます。

これにより、後輩も「自分の意見が尊重されている」と感じ、信頼関係が深まります。

・経験の「再定義」

あなたの経験は、決して時代遅れではありません。

むしろ、新しいアイデアのリスクを予見し、より現実的なプランに落とし込むための貴重な土台となります。

経験を「答え」ではなく「引き出し」と再定義し、新しいアイデアと組み合わせることで、より良い結果を生み出すことができます。

2:チーム内で「空気」を乱すことを恐れるとき

会議で自分の意見を言いたいが、「和を乱すのではないか」「反論されて孤立するのではないか」と発言をためらうことがあります。

これは、「承認欲求」と「集団同調性バイアス(Group Conformity Bias)」が絡み合った、日本人特有の心理的傾向です。

対策と心理的アプローチ

この場面を乗り越えるには、「健全な自己主張」を身につけることが鍵となります。

・アサーティブなコミュニケーションの練習

相手を尊重しつつ、自分の意見を率直に伝える「アサーティブネス(Assertiveness)」を意識しましょう。

「〜ではないでしょうか」と疑問形で提案したり、「個人的な意見ですが…」と前置きをしたりするだけでも、印象は大きく変わります。

・「建設的対立」を許容する

チームや組織の成長には、健全な意見の衝突が不可欠であることを認識しましょう。

意見の相違は、人格の否定ではなく、より良い結論を導くためのプロセスです。

・「小さな成功体験」を積み重ねる

まずは簡単な会議で、短い発言や質問から始めてみましょう。

自分の発言が受け入れられたという小さな成功体験が、次の発言への自信につながります。

3:仕事と家庭のバランスに葛藤するとき

仕事での責任が重くなる一方で、家庭での役割も求められる40代・50代女性は、「自分ばかりが大変なのではないか」「仕事と家庭、どちらも中途半端になっているのでは」といった葛藤を抱えがちです。

これは、「役割葛藤(Role Conflict)」という心理状態です。

対策と心理的アプローチ

この葛藤を和らげるためには、「完璧主義からの脱却」と「優先順位の再設定」が必要です。

・仕事のパートナーと「等価交換」の意識を持つ

職場での同僚を「仕事のパートナー」として捉え、お互いに助け合い、時には頼るという関係性を築きましょう。一人で全てを抱え込む必要はありません。

・「家庭は仕事の原動力」と考える

家庭での時間や役割は、仕事の妨げではなく、精神的な安定と活力をもたらす重要な要素です。

仕事で疲れたときに家庭に帰る安心感は、あなたのパフォーマンスを維持するための貴重なエネルギー源です。

・自分のための時間を持つ

仕事でも家庭でもない、完全に自分のための時間(例:趣味、読書、一人カフェ)を意識的に作りましょう。

これにより、自分の心の状態を客観的に見つめ直し、リフレッシュすることができます。

40代・50代の女性が直面する心の揺らぎは、決して個人的な弱さではなく、キャリアと人生経験が豊かであるからこそ生じる複雑な感情です。

これらの心理効果と向き合い、適切なアプローチを実践することで、あなたはより強く、しなやかになり、職場の人間関係をさらに豊かにすることができるでしょう。

合わせてこちらの記事もご覧ください。↓↓